Dois acontecimentos me motivaram a escrever a newsletter de hoje — que é monotemática. O primeiro deles é que o autor de Torto Arado oferecerá um curso de escrita criativa pela Casa Folha aos que desejam escrever como ele. Suspiros. E o segundo, na verdade, foi uma analogia bem mequetrefe que me ocorreu na semana passada enquanto lavava os cabelos. Vamos lá.

Existe um comportamento que me irrita profundamente, e este é o comportamento de subcelebridade, especialmente quando adotado por alguém que é legitimamente célebre por motivos nobres, como talento excepcional e trabalho reconhecido publicamente, mas que insiste em agir como se pertencesse à classe c do entretenimento.

Nos anos 2000, antes do infeliz termo influenciador digital assolar as nossas vidas, tínhamos as subcelebridades que habitavam programas como H de Luciano Huck, as páginas da revista Caras e o TV Fama, uma versão do programa homônimo da televisão americana, Entertainment Tonight — aos pau-brasileiros de plantão, peço perdão mas escrever estadunidense me dá um certo faniquito.

O que me espanta, porém, é quando figuras consagradas como Anitta, multimilionária, aclamada internacionalmente em sua arte, reconhecida como excelente empresária e dona de atributos que transcendem a dicotomia simplista de bom ou ruim, adotam posturas típicas de subcelebridade. Do alto de seu Olimpo artístico e comercial, soa francamente cafona ver uma artista desse calibre rebater comentários de fãs ou desafetos que não gostaram de sua música, clipe ou qualquer outro trabalho em suas redes sociais. Você é a Anitta. Por que raios vai perder tempo batendo boca com o Lucas de Piracicabinha do Sul? — se, porventura, algum Lucas de Piracicabinha do Sul estiver lendo este texto, que fique registrado: a escolha do nome e da cidade foi aleatória, e eu me comprometo a enviar-lhe um livro como pedido de desculpas, é só me mandar uma DM.

Nosso trânsito nas redes sociais nos coloca em um paradoxo: por um lado, somos constantemente lembrados de nossa insignificância; por outro, em determinados contextos, é essencial reafirmar nossa relevância, especialmente quando se trata de nossa arte, legado ou trajetória. Uma artista como Anitta não precisa e não deveria se envolver em picuinhas de redes sociais com CPFs. Seu trabalho já fala por si. Quando ela responde a críticas rasas com o mesmo linguajar de seus detratores mesmo que de forma irônica ou despretensiosa, inadvertidamente rebaixa seu próprio patamar. É como ver um grandmaster do xadrez discutindo regras de damas com um iniciante. Entretanto, o engajamento pelo ódio nas redes gera impressões digitais, essas impressões são monetizadas, logo, o ódio engaja e vende.

Vamos a virada de chave na construção da minha analogia mequetrefe.

Um crítico literário não é um mero Lucas de Piracicabinha do Sul reproduzindo juízos engessados como se fossem verdades universais. E aqui faço uma ressalva necessária: reconheço que o establishment da crítica literária brasileira ainda é essencialmente branco, heteronormativo, sudestino e profundamente enraizado em estruturas coloniais de poder. Essa constatação não é um mero chavão; os suplementos culturais, os prêmios literários e as cátedras universitárias seguem sendo territórios marcados por assinaturas hegemônicas; eu, inclusive, faço parte deste sistema.

A crítica nos 2020 precisa ser capaz de criar novas gramáticas de leitura, aquela que reconheça na linguagem de Conceição Evaristo não só um desvio da norma, mas uma insurgência; que leia a oralidade de Moreira Campos não como regionalismo, mas como cosmovisão; que entenda o corpo queer na poesia de Ana Cristina César não como confessionalismo, mas como carne viva.

No entanto, o primeiro episódio em que vi Itamar Vieira Jr. reagir publicamente de forma contundente a uma crítica literária foi justamente ao rebater a resenha de uma jornalista do Intercept Brasil, uma mulher preta e pernambucana, e não um homem branco heteronormativo do eixo Rio-São Paulo. Se, por um lado, o campo literário brasileiro ainda é dominado por vozes brancas e sudestinas, por outro, a crítica feita dentro da própria comunidade negra pode assumir contornos ainda mais tensos, seja por disputas de representação, expectativas de solidariedade ou divergências estéticas. Fabiana Moraes, mulher preta, pernambucana e doutora em sociologia, sobre Torto Arado (2019), publicada no Intercept em 2020 questionou, entre outros pontos, a representação das personagens negras e a estrutura narrativa do romance, argumentando que apesar do sucesso, a obra não escapava totalmente de certas convenções literárias hegemônicas. A resposta de Vieira Jr. foi intensa, incluindo um comentário no Twitter/X em que afirmou, em linhas gerais que havia uma violência na crítica que não nasce do desejo de diálogo, mas da necessidade de destruição.

Essa troca revela um paradoxo: mesmo quando a crítica vem de uma perspectiva marginalizada, o autor pode recebê-la como uma forma de apagamento; especialmente quando seu trabalho já é constantemente colocado sob o crivo de um mercado editorial que ainda trata literatura negra como nicho, e não como parte integrante do cânone. O que não me parece ser o caso de Itamar Vieira Jr., um autor best-seller que possui o toque de Midas em tudo o que publica ou licencia.

O segundo chilique do autor foi em relação ao artigo de Ligia Gonçalves Diniz para a 451. Salvar o fogo, de acordo com a professora e crítica, repete elementos temáticos do livro anterior, como a representação de um Brasil marginalizado e personagens femininas fortes, mas peca pelo tratamento maniqueísta das relações sociais e raciais, reduzindo conflitos complexos a uma oposição simplista entre vítimas e vilões; o que eu, de fato, concordo.

Adiciono ainda que nenhum personagem no segundo romance de Itamar é bem construído a ponto de ser carismático o suficiente para habitar o nosso imaginário como Bibiana ou Belonísia, talvez as personagens femininas mais bem construídas na literatura brasileira recente. A narrativa acompanha Moisés e sua irmã Luzia, marcados por segredos familiares e uma maldição ligada ao fogo. A trama explora temas como racismo internalizado, ancestralidade e opressão religiosa e colonial, mas frequentemente recorre a clichês e didatismo, sacrificando a profundidade ficcional em favor de mensagens políticas explícitas. A construção de personagens como o abade Tomás é rasa, transformando antagonistas em caricaturas de maldade, sem nuances.

Itamar Vieira Jr. defende, com razão, que a literatura possui um poder transformador e educacional, e não há discordância da minha parte quanto a essa premissa fundamental. A literatura, como bem observa Terry Eagleton, nunca é inteiramente desvinculada de seu contexto social e político; ela carrega consigo, mesmo quando não explicitamente engajada, uma dimensão pedagógica que pode moldar sensibilidades e questionar estruturas de poder. No entanto, o didatismo que Itamar Vieira Jr. esboça em Torto Arado e explicita ainda mais em Salvar o Fogo é precisamente o tipo de instrumentalização da literatura que, desde o século XIX, o romance moderno tenta superar.

Eagleton nos lembra que a arte não deve ser reduzida a um simples veículo de doutrinação, mesmo quando essa doutrinação se reveste de boas intenções. O romance como forma artística nasce justamente da tensão entre a representação da realidade e a autonomia estética, entre o desejo de narrar e a resistência a se tornar um panfleto. Quando a literatura se aproxima demais de um projeto didático explícito — ainda que em defesa de causas justas, como a luta contra as desigualdades de classe, ela corre o risco de perder sua força subversiva, aquela que opera não pela imposição de uma moral, mas pela complexidade da experiência humana.

O que se percebe em Torto Arado e Salvar o Fogo é uma contradição: ao mesmo tempo que Itamar Vieira Jr. busca denunciar as estruturas opressivas do latifúndio e do racismo estrutural, sua narrativa em certos momentos recai em um didatismo que reforça, ainda que involuntariamente, as mesmas lógicas simplificadoras que o romance moderno historicamente questiona. Não se trata de negar o valor político de sua obra, mas de apontar que a literatura mais eficaz politicamente é muitas vezes aquela que não se entrega facilmente ao discurso direto, mas que desafia o leitor por meio da ambiguidade, da ironia e da contradição.

A resenha de Ligia Diniz critica o fenômeno editorial em torno da obra, sugerindo que seu sucesso reflete um momento de autoflagelação da elite intelectual, que celebra narrativas engajadas mas simplistas como forma de expiação de culpas históricas — o que faz certo sentido em primeiro momento, mas que penso ser de um certo exagero, principalmente por ser uma análise mais especulativa que de fato fundamentada no estudo da recepção da obra de Itamar, que é curta e bastante recente. É importante dizer que a crítica de Lígia é respeitosa e cuidadosa e não foge ao tom que vos reporto aqui. A resposta de Itamar apelou para a famosa r-card (racial/racism card), em citação que colo abaixo, como publicada na Folha de São Paulo:

O pacto da branquitude é implacável. Mesmo quando você não nota, ele se faz presente. O editor branco escolhe a crítica branca para resenhar um romance atravessado pela raça e pelo colorismo. Eles precisam nos lembrar que na literatura brasileira não há espaço para nós, então o pacto é deixar a avaliação entre eles. Um livro conquistar um bom número de leitores — como ocorreu com ‘Quarto de Despejo’ ou ‘Torto Arado’ — ainda vai, mas dois já é demais.

Ora. Anos antes, Fabiana Moraes, uma mulher preta e nordestina, ao resenhar Torto Arado e levantar pontos importantes para debate, foi indiretamente chamada de traidora. Lígia é uma mulher branca. O que entendo disso é que apenas um crítico que seja o exato espelho de Itamar poderá fazer qualquer aceno de dessabor à sua obra.

A reação defensiva de autores consagrados diante de críticas não é um fenômeno isolado; ela reflete uma dinâmica amplamente estudada por sociólogos como Pierre Bourdieu e Sherry Turkle, que analisam como figuras públicas constroem e protegem sua autoridade simbólica — eu particularmente, jamais me apresento como autor. Nas redes sociais, essa dinâmica se intensifica; o capital cultural de Itamar e o capital de influência de Anitta, funcionam como escudos contra questionamentos, transformando discordâncias, bobas no caso de Anitta, e fundamentadas no caso de Itamar, em ataques pessoais. É bem possível que a minha analogia então não tenha sido tão mequetrefe assim. Turkle ainda nos relembra que em ambientes digitais, a cultura do cancelamento e a lógica dos fãs sufocam o debate qualificado. Se apenas elogios forem permitidos, a literatura vira performance de autoafirmação. A acusação de traição dentro de movimentos sociais, como a que Fabiana Moraes recebeu, muitas vezes silencia vozes dissidentes, vozes essenciais para evitar a canonização acrítica de obras e autores.

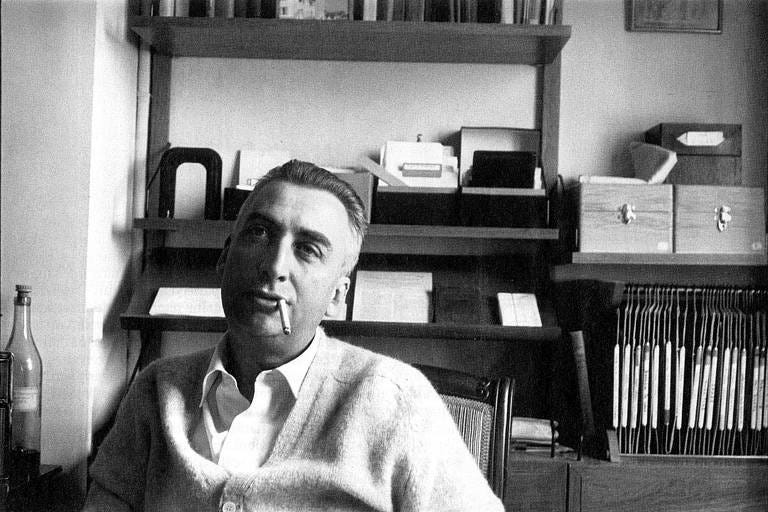

Em tempos de presença constante dos artistas nas redes sociais, é preciso voltar a Roland Barthes e abraçar a ideia de que o autor deve morrer. Em A Morte do Autor (1967), Barthes argumentava que a obra deve falar por si, libertando-se da biografia ou das intenções de seu criador. Porém, vivemos o paradoxo oposto: escritores como Itamar não só não morrem — imagino que não seja necessário reforçar que metaforicamente, mas vai que — como se tornam personagens públicos 24/7, transformando toda crítica literária em um julgamento pessoal. Nas redes, o autor é sujeito, obra e marca, e essa trindade intoxicante converte o debate estético em campo de batalha unicamente identitário, mesmo quando a pauta quer enriquecer a tensão entre forma e conteúdo, enaltecendo o que é elevado e expondo o que é fissura.

É sintomático da nossa relação pouco sofisticada com a arte que qualquer manifestação crítica seja imediatamente catalogada como falar mal — expressão que carrega consigo um peso pejorativo e uma carga emocional completamente desproporcional ao ato crítico em si. O episódio ocorrido após minha análise do romance Tudo é Rio de Carla Madeira é revelador, quando colegas e amigos celebraram que finalmente alguém teve coragem de falar mal da obra, percebi que estamos diante não apenas de um problema semântico, mas de uma profunda confusão entre crítica fundamentada e mera depreciação.

Em tempo: li e gostei de Torto Arado. É um bom romance, ainda que com falhas na concepção da polifonia narrativa e uma confusão no uso de gramática básica; por exemplo, Itamar parece não saber o uso dos diferentes tipos de pretérito, e essa falta é mais grave no segundo romance quando o autor tenta fazer uso de analepses. No entanto, seus personagens são tão bem construídos que permaneceram no meu imaginário a ponto de me deixar curioso sobre o que mais o autor poderia oferecer, afinal, escrita é exercício muscular. O saldo que tive ao ler Torto Arado é que Itamar é inegavelmente um ótimo contador de histórias, mas não necessariamente um escritor versado e habilidoso com a língua/linguagem. Seu texto não é gostoso, brincalhão, provocador e muito menos subversivo com a linguagem escolhida. Mas como contador de histórias, ele entrega Torto Arado de maneira bastante competente e satisfatória.

À luz, porém, da reação do autor às críticas dirigidas ao seu texto, desanimei de consumir qualquer obra posterior ao seu primeiro romance. Li Salvar o Fogo por conta de um trabalho que realizei em uma premiação literária e, considerando que parafraseio em alguns momentos a crítica de Lígia, creio que minha opinião sobre o segundo livro já esteja clara.

Sigo sem interesse em ler outros romances futuros do autor, mas reconheço a importância de discutir as relações entre autor e crítico literário como caso Itamar, que não é apenas sobre um escritor e suas obras; é um sintoma de um debate maior acerca do papel da crítica em tempos de hiperexposição e redes sociais. Se por um lado a crítica literária tradicional opera dentro de certas convenções, como a análise estrutural, contextualização histórica, e avaliação estilística, o ambiente digital impõe novas dinâmicas; respostas imediatas, viralização de opiniões polarizadas e, não raro, a personalização excessiva do debate. Quando mencionei no começo do meu texto que a crítica precisa operar com uma nova gramática de sentidos, é preciso incluir aqui o letramento digital e recepção das obras literárias nas redes sociais.

Itamar Vieira Jr. ocupa hoje um espaço singular na cultura brasileira, distanciando-se da literatura tradicional e aproximando-se da cultura pop. A prova disso está em Torto Arado, o Musical, que chega aos palcos como um sintoma de como sua obra está essencialmente localizada no terreno do entretenimento de massa — um reflexo de seu poder de ressonância, não um demérito. O autor se tornou pop e onipresente, e seu texto, mesmo que insuficiente para análises críticas profundas, transformou-se em matéria-prima para outras linguagens artísticas.

Sua prosa está mais próxima de um álbum da Anitta ou de uma produção original da Netflix do que de romances de autores como o de estreia de Jefferson Tenório ou José Falero. Isso não significa que sua arte careça de valor, mas que seu impacto se dá em outra esfera, que ainda não é a da literatura como expressão estética, mesmo levando em consideração as novas gramáticas de análise literária.

No entanto, há um mérito inquestionável: Itamar conseguiu, como poucos artistas contemporâneos, traduzir questões urgentes — como a luta quilombola, a herança colonial e a violência agrária — em narrativas que ecoam além dos círculos literários. Seu texto não precisa ser eternizado como grande literatura para ser relevante; ele já o é pelas histórias que conta e pelo diálogo que estabelece com o presente; talvez nunca entre para o cânone tradicional, o que também não o coloca como expoente da literatura marginal. Sua obra já transcendeu o livro e se tornou um fenômeno cultural.

Ano passado ao ter seu álbum Brat super bem resenhado por maior parte da crítica especializada em música, uma única resenha negativa fez com que Charli XCX dissesse que ninguém ergue estátuas para críticos, somente para artistas. E ela tem razão, mas a crítica não quer estar no centro. Nós queremos que a boa arte, e há um oceano de subjetividades aqui, esteja no centro, não necessariamente o artista.

Quando um artista da literatura reage mal publicamente ao que o crítico aponta em sua obra, invocando sua trajetória pública como se fosse um escudo, ele não apenas ressuscita o Autor-Deus que Barthes queria enterrar, como ecoa o histrionismo de Inês Brasil aos prantos, gritando meu amor, eu sou professora de dança!, quando questionada numa pegadinha já antológica, se sabia dançar.

Quando um escritor (ou artista em geral) responde a crítica "negativa", sempre penso o quanto narcisista ele é. Como diria minha avó em seu alpendre: "eu hein." Muito bom texto, Parabéns.

Uma fala da Chimamanda (bem recente, aqui no Fronteiras do Pensamento) meio que condensa seu ponto, de que romances devem ser verdadeiros, nunca ideológicos, e que é importante manter causas políticas próximas do coração, mas escrever ficção a partir delas culmina em "algo mais grosseiro do que a arte", algo mais próximo da propaganda. (ipsis litteris do publicado na Folha). E eu acrescento que o grande risco de transformar qualquer expressão artística em um veículo ideológico é justamente tornar a obra menos potente, menos crível (se esse for o objetivo), enfim, menos.

A "boa" arte (como definir tal coisa? rs) nasce talvez da contradição, de um impacto verdadeiro, não de uma correspondência àquilo que a gente já aceita ou entende. Existem diferentes formas de alcançar objetivos ideológicos. A arte pode funcionar nesse sentido, mas não lembro de nenhum tipo de arte (realmente impactante ou que tenha resistido ao teste do tempo) que tenha sido criada com esse objetivo. Alan Resnais, por exemplo, fez de sua arte um documento, em muitos casos. Mas a essência, a beleza e o impacto da sua obra se dão pelas contradições, pelo desejo humano que não é limitado pelo que é socialmente aceito como um bom ou ruim.