Sempre que vejo aspirantes a escritores afirmando que precisam de condições ideais — a temperatura regulada como estufa de orquídea, a altitude sincronizada com o humor da musa inspiradora, o caderno Moleskine (preço de ingresso de show, mas é pelo tato premium), a caneca de cerâmica artesanal (que, claro, só faz sentido se o café for moído na hora por mãos peruanas), o silêncio de mosteiro tibetano, os gatos posando como estátuas decorativas, sinto perplexidade. Ou então quando juram que a escrita só flui se primeiro rabiscarem em papel almaço, com caneta-tinteiro da era vitoriana, antes de ousarem migrar para o digital.

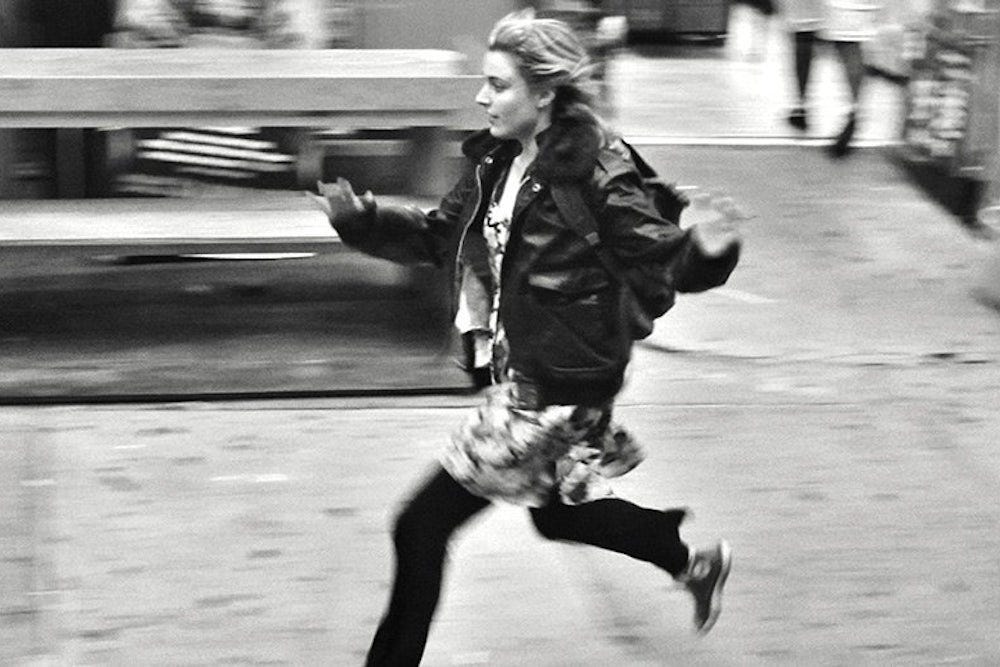

E eu ali, escrevendo no verso de notas fiscais amassadas, com caneta de hotel que arranham mais tinta no ar do que no papel, no bloco de notas do celular entre um sinal vermelho e outro, em folhas de rascunho de alunos cheias de equações fantasmas. E na mente. Sempre na mente. Há anos carrego narrativas inteiras na cabeça, como um escriba invisível ditando palavras ao vento. Reviso mentalmente, frase por frase, ajustando a pontuação no ritmo da respiração, até que a urgência do texto me arrasta para fora da cama, e lá vai o rascunho bruto para o Substack, sem cerimônia. Foi assim que nasceu este texto ontem, 21h50, enquanto escovava os dentes e encarava o espelho, a voz interna já montava parágrafos. O corpo se preparava para dormir; a mente, desobedecer.

Esses dias alguém me perguntou nos comentários de um dos meus textos como eu conseguia publicar com frequência por aqui, a resposta que dei é que tenho muitos rascunhos que surgiram como preparo de aulas que ministrei. Outra resposta, que salvei para dar agora, é que eu não procrastino com a minha escrita. Eu sento, eu escrevo, eu reviso. O texto de hoje nasceu em meia hora; levei mais meia hora para editá-lo. E assim é a minha rotina de escrita. Diariamente, sem subterfúgios, sem caderninho bonito, sem Labubu na mochila. Eu e qualquer meio que queira receber o que tenho a dizer, principalmente porque sobre o que eu escrevo em maior parte diz respeito a um assunto que somente eu poderia escrever, eu.

Omesmo

O mesmo. Uma combinação que me faz ranger os dentes. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se no local. Até hoje não sei quem é o mesmo. Um fantasma. Um funcionário obscuro cujo nome ninguém se digna a pronunciar. Um tal de Senhor Mesmo, sempre presente, sempre invisível, sempre culpado quando o elevador não vem.

Em português, o mesmo não é pronome. Não substitui ele, não preenche a lacuna de um sujeito perdido, não ganha vida própria só porque alguém achou mais pomposo. Tudo bem, a língua escorrega, escapa, inventa atalhos. A maioria dos desvios me diverte, mas o mesmo! Ah, o mesmo é diferente. Parece burocracia grudada na fala, um tique de quem acha que formalidade se mede pelo o que é eco.

E então minha mente viaja, penso que exista um Omesmo. Um sujeito esquecido pela história, condenado a ser eternamente citado em manuais e avisos.

Omesmo foi visto pela última vez próximo ao elevador. Se o encontrarem, digam que o aguardamos.

A irritação chega, pousa, dá de ombros e vai embora. Afinal, Omesmo sempre some mas o incômodo volta. Sempre volta.

Lembro-me de uma infância embaçada pela fumaça dos ônibus intermunicipais, quando adultos tragavam sem pudor e crianças pitavam cigarros de chocolate da Pan, aqueles mesmos que ostentavam na embalagem um menino negro sorridente, detalhe que hoje causaria justo escândalo; tempos de uma inocência que só se percebe tóxica em retrospecto.

Em 1997, o prédio do meu avô ainda tinha ascensorista, talvez fosse o lendário Omesmo que tanto me intriga, figura quase mitológica hoje, como um quimera do mercado de trabalho.

Uma profissão que sumiu sem deixar saudade, dessas que Mark Fisher certamente classificaria como bullshit job em seu caderno de anotações. Não que o trabalho do homem não tivesse valor, mas porque o mundo decidiu que elevadores não precisavam mais de operadores, assim como cavalos não precisam mais de ferradores quando deixaram de ser transporte da maioria, já que algumas ocupações morrem de morte natural, vestígios de um modo de produção arcaico, como os meninos que acendiam lampiões ou as telefonistas que faziam conexões manuais. O desaparecimento de algumas funções deveria nos alegrar, é o progresso limpando estábulos e elevadores, e o saudosismo só vejo vindo de quem consumia estes serviços, nunca de quem os prestava.

Na minha época de graduação, recusei-me veementemente a ser estagiário nos moldes dos 2000; não por soberba, mas por uma recusa visceral acreditar que servir café, organizar agendas alheias ou xerocar documentos pudesse ensinar algo sobre qualquer profissão que fosse. E não ensina. Aquele modelo de estágio era um rito de passagem vazio, uma humilhação burocrática que fingíamos ser pedagógica. Por anos na minha juventude o mercado de trabalho me rotulou de pessoa difícil; competente, mas genioso; inteligente, mas inflexível; o mais bem preparado, mas teimoso. Até que aos poucos fui me despedindo das primeiras chances que tive no mercado editorial e enveredei pela academia, com certo sucesso até o infame burnout.

Engoli a narrativa-chave do mundo do trabalho com voracidade; mas a graduação não bastaria; o inglês fluente não bastaria; o mestrado seria apenas o começo; domínio de tecnologias, mídias digitais, softwares específicos; nada disso seria suficiente por si só. Até mesmo o concurso público, outrora visto como porto seguro, transformou-se em mais uma etapa de um jogo cujas regras mudam a cada movimento.

Só percebi tarde demais que havia caído em um discurso fabricado por aqueles que nunca precisaram desses mesmos predicados para ascender. Enquanto me desdobrava em cursos, especializações e horas extras, eles subiam por elevadores mais rápidos e nem sequer precisam apertar os botões dos andares em que iriam. O pior não é o esforço em vão; é entender, de repente, que jogava um jogo que já estava viciado antes mesmo do começo. Que todas aquelas noites em claro, aqueles projetos meticulosos, aquelas línguas estudadas até a exaustão, talvez nunca tenham sido realmente o que o mercado queria de mim. E não é como se eu fosse esforçadinho; não, eu sempre fui ótimo. Agora me resta a dura tarefa de desaprender a culpa que me foi impingida. De entender que se o sistema pouco me recompensou, o problema nunca esteve em minha suposta falta de mérito, mas em promessas que nunca foram feitas para serem cumpridas.

Um perdido

Cá estou eu, aos 37 anos, mais uma vez a encarar o abismo entre minhas qualificações e a realidade do mercado editorial. Sou fluente em inglês e francês; verdadeiramente fluente, sem a falsa fluência que tantos alegam em currículos e LinkedIn. Sou graduado e mestre por duas universidades públicas de renome; investi em cursos no exterior; mergulhei na história da arte e do design em instituições renomadas incluindo a Central Saint Martins e o Kings’ College para enriquecer meu olhar literário com a intertextualidade necessária, aquela que nos permite ler a literatura como fruto de seu tempo. Em 2024, integrei o júri do Prêmio São Paulo — ufa, finalmente um deslanche, pensei. Cheguei a ser sondado por duas editoras para compor seus corpos editoriais, mas desde fevereiro deste ano apenas silêncio. Talvez eu deva ter me aproximado das pessoas erradas, embora essa ideia pese na balança entre o ético e o pragmático; o famoso networking não passa da arte de transformar conexões em oportunidades, mesmo que a autenticidade se perca pelo caminho.

Eis o meu dilema; me encontro mais próximo do ascensorista do prédio do meu avô do que da vaga editorial pela qual acredito que tenha preparo. A dúvida persiste e sou grato a ela por ter me trazido aqui ao Substack e tentar um caminho novo. Até 2022, minha produção se limitara ao acadêmico e ao pedagógico; eis-me às voltas com a escrita que se recusa a esperar por portas que não se abrem.

Um paradoxo me consome; meu currículo exige um cargo acima de estágio, mas o mercado parece me dizer que, sem experiência concreta em editoras, é por aí que começarei. Entre a arrogância de subestimar minha trajetória e a resignação de aceitar degraus já ultrapassados, sigo na corda bamba. A ver, sempre com 5% de esperança.

Para que esta newsletter não se limite a um desabafo daqueles que caberiam melhor em uma sessão de terapia, proponho algumas leituras que ecoam a inquietação central deste texto. São leituras que de alguma forma tensionam as mesmas dúvidas que me corroem: a frustração diante de portas entreabertas, a obsessão por preparo em um mundo que valoriza atalhos, e aquele descompasso cruel entre qualificação e oportunidade.

Se hoje me sinto como um acadêmico à deriva no mercado editorial, esses autores pelo menos me lembram que não estou sozinho nessa nau que flutua cada vez mais para longe do pertencimento que eu busco. A lista abaixo é talvez um mapa rabiscado a lápis, desses que só fazem sentido quando já estamos perdidos.

Comecemos com Mark Fisher, o intelectual que virou bússola dos desiludidos. Realismo Capitalista (R$ 45 em média, versão física) é um soco no estômago. Nele, Fisher argumenta que o capitalismo não só domina nossa vida material, mas também nossa imaginação, a ponto de nos parecer mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim desse sistema. Seu outro livro, Postcapitalist Desire (R$ 60, importado), compila aulas onde Fisher esboça saídas. Menos manifesto, mais conversa de bar com um amigo genial que te cutuca, E se o problema não for você, mas o jogo?

Sally Rooney capturou o amor e a política dos millennials (nascidos entre 1980 e 1997, em países sob regimes capitalistas) em Gente Normal (R$ 59,90, Companhia das Letras). Seus personagens são inteligentes e emocionalmente desmontados, herdeiros de um mundo que lhes prometeu autenticidade, mas só lhes deu inconsistências. A genialidade de Rooney está em mostrar como até nossas relações mais íntimas são moldadas por contratos precários e expectativas de desempenho afetivo.

Por fim, Garth Greenwell em O Que Te Pertence (R$ 69,90, Todavia) explora a solidão do corpo em um mundo hiperconectado. Seus personagens se esbarram em apps, academias, banheiros públicos e quartos alugados, sempre à procura de algo que o capitalismo transformou em commodity, o pertencimento.

Muito bom, mais uma vez! Omesmo apreciado! Podes fazer uma análise sobre o mais e o mas. Seria um alento! Eu estabeleci para mim que quem não domina o uso de mais e mas, com suas funcionalidades e lugar certo, é mesmo Omesmo. Grata. Abraços!

Fico tão feliz quando encontro um texto que me faz sentir menos solitária no meu jeito de escrever (escrevendo na cabeça e despejando tudo semipronto no primeiro papel ou arquivo digital que aparecer pela frente). E, veja só, comecei a ler Normal People no domingo. Ainda não cheguei na metade, mas curtindo bastante 🙂